同源四倍体鲫(Autotetraploid Carassius auratus, 4n=200)来源于红鲫(Carassius auratus red var., 2n=100, ♀)×团头鲂(Megalobrama amblycephala,2n=48,♂)的亚科间远缘杂交,拥有4套红鲫染色体组,具有正常的减数分裂行为,能大量产生二倍体配子(2n=100),经过多代自交形成了遗传稳定的同源四倍体鲫品系(F2-F19)。同源四倍体鲫可与其他二倍体鱼(2n=100)倍间杂交大规模制备优质三倍体鱼(3n=150),是非常重要的种质资源。鱼类具有原始的性染色体和多样的性别决定系统,研究鱼类性别决定机制可以帮助理解脊椎动物性染色体的起源和演化,也可促进生殖和性别控制技术在养殖实践中的应用。同源四倍体鲫来源于红鲫的全基因组复制,具有更复杂的基因组和性别决定机制,开发性别特异性分子标记相较于其它二倍体鱼类来说更具有挑战性。

近期,刘少军院士科研团队在“SCIENCE CHINA Life Sciences”期刊(IF=8.0,Q1)上发表了题为“Unveiling potential sex-determining genes and sex-specific markers in autotetraploid Carassius auratus”的文章,该研究首次通过全基因组重测序技术结合生物信息学方法,确定了同源四倍体鲫潜在的性别决定基因以及性别特异性分子标记,为同源四倍体鲫的性别决定机制提供了新见解。

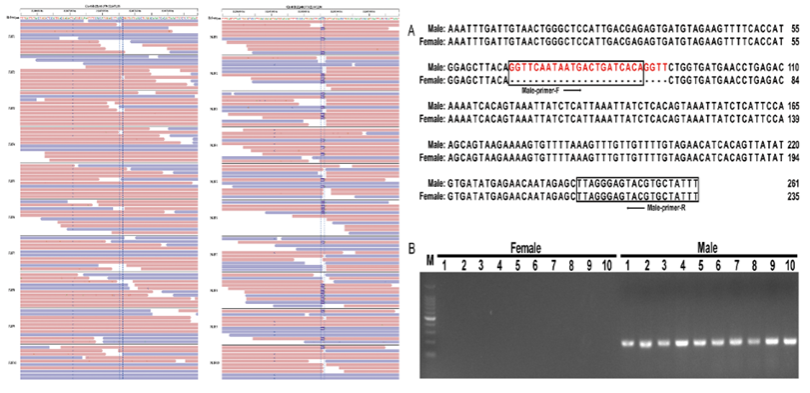

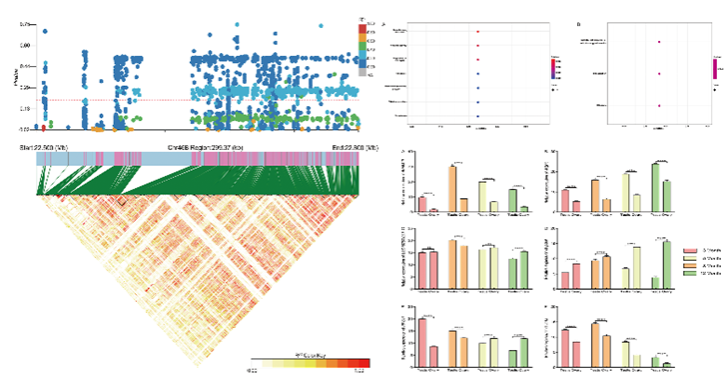

该研究利用全基因组重测序技术,分别对同源四倍体鲫雌雄各50尾进行重测序,共得到25,801,677个SNPs(单核苷酸多态性)和6,210,306个Indels(插入-缺失);基于基于Fst分化指数、ED欧氏距离和SNP频率差异条件进行性染色体和性别决定区域的确定,最后确定同源四倍体鲫Chr46B号染色体为候选性染色体,并确定该染色体的22.50 Mb-22.8 Mb为候选的性别决定区域,根据候选性别决定区域;在Chr46B: 22,647,031-22,647,032 bp处发现雄性个体的基因组中相对于雌性个体有一段26 bp序列的插入,基于该序列成功设计出一对性别特异性分子引物,进一步通过琼脂糖凝胶电泳实验证明了该分子标记能够有效、准确地鉴定同源四倍体鲫的遗传性别。为了进一步探究同源四倍体鲫的性别决定机制,我们对候选性别决定区域的SNP位点进行LD连锁不平衡分析以及对该区域内候选基因注释分析,进一步通过RT-qPCR验证这些基因在同源四倍体鲫性腺组织中的差异表达,最终ADAM10、AQP9和tc1a被鉴定为同源四倍体鲫的候选性别决定基因。

图1.性别特异性引物开发及验证图

图2.候选区域基因所在LDblock热图,GO和KEGG富集气泡图以及候选基因RT-qPCR验证图

同源四倍体鲫的性别决定机制相较于二倍体鱼类更加复杂,相关研究在生物进化和遗传育种方面具有重要意义。本研究发现了一批同源四倍体鲫性别决候选定基因,为后续揭示同源四倍体鲫性别决定机制奠定了重要基础,也为深入了解多倍体化过程中鱼类性别决定机制的恢复以及性染色体的起源和演化提供了新见解。本研究开发的性别特异性分子标记为后续多倍体鱼性别控制育种提供重要的分子辅助标记,同时也为后续同源四倍体鲫的Y染色体组装提供了重要参考依据。

多倍体鱼繁殖与育种技术教育部工程研究中心主任覃钦博教授和刘少军院士为该论文的通讯作者,博士研究生张坤为该论文第一作者。

文章链接:https://www.sciengine.com/SCLS/doi/10.1007/s11427-023-2694-5;JSESSIONID=e0c90414-5e0f-4792-8696-57e74097ff06