草鱼广泛分布在中国的长江、珠江和黑龙江水系,以及这些水系的支流、附属水库、池塘和湖泊中。草鱼因其快速的生长速度、较低的养殖成本、低廉的市场价格以及高蛋白质量,成为中国重要的淡水养殖鱼类,为人们提供了大量的优质蛋白质。特别是随着人工繁殖关键技术的突破,草鱼鱼苗的供应得到了保障,使得其已连续多年成为中国养殖面积最大和产量最多的鱼类。然而,经过数十年的养殖,人们忽视了草鱼亲鱼的选择与更新,导致一些劣质性状被引入亲鱼群体,进而导致草鱼种质资源的退化。此外,非随机近亲繁殖和不利选择也可能导致人工繁殖草鱼种群中的遗传漂变或遗传瓶颈,从而引起种质产生不利的变异,草鱼种质资源评估和改良迫在眉睫。

近期,湖南师范大学刘少军院士科研团队在《Biology》(IF:4.2, JCR1区)发表了题为“Assessment of Germplasm Improvement in Three Farmed Grass Carp Populations Based on Genetic Variability”的研究论文(Biology 2025, 14, 230)。该研究通过线粒体细胞色素b(Cyt b)基因和核微卫星基因(简单序列重复,SSR)等分子标记技术,系统评估了雌核发育草鱼、新型抗病草鱼及普通草鱼等3种草鱼的种质资源遗传变异情况,并进一步探讨了雌核发育结合回交技术对草鱼种质资源复壮的潜在能力。

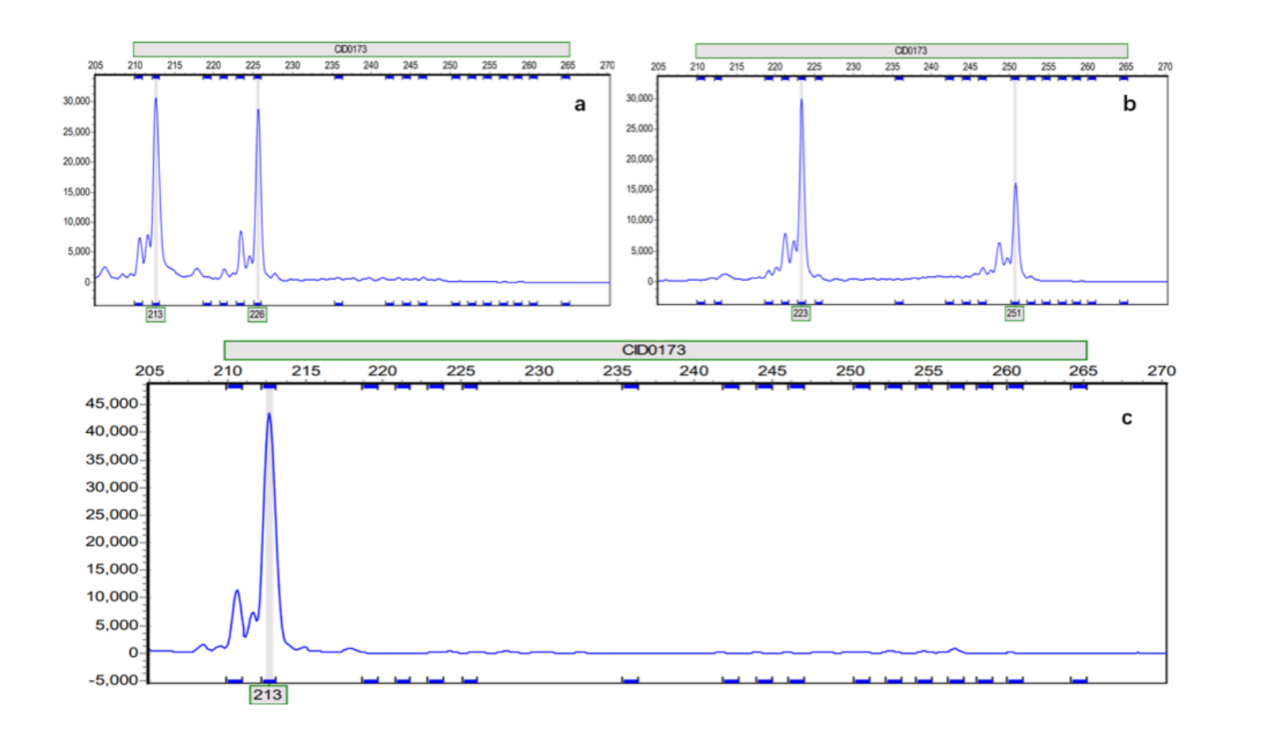

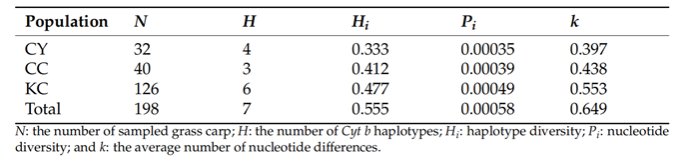

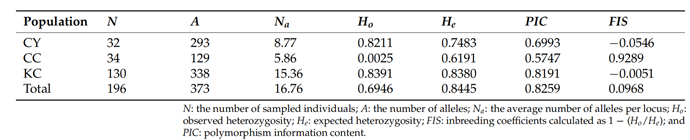

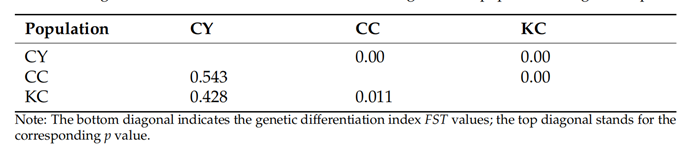

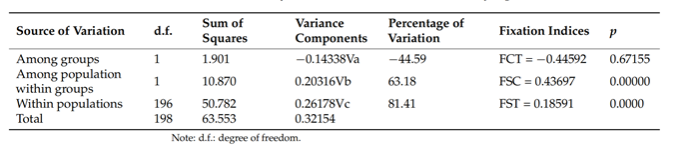

为进一步评估养殖草鱼种质遗传资源状况,提升草鱼种质资源的潜能,该研究选取了3种具有亲缘关系的草鱼群体(雌核发育草鱼来源于普通草鱼,抗病草鱼来源于雌核发育草鱼和普通草鱼回交)作为研究对象,从其遗传变异、遗传结构及遗传多样性等方面进行了全面分析。研究结果发现,普通草鱼和雌核发育草鱼群体之间存在显著的遗传差异(p < 0.001),两者之间存在高度的遗传分化,雌核发育草鱼群体存在明显的纯合子过剩、遗传多样性低于普通草鱼等现象。该现象证明了雌核发育技术能够在定向选择过程中导致遗传变异水平的一定程度下降,从而净化并固定草鱼种群中的母系特征。同时,雌核发育草鱼群体中观察到了同一分子标记出现了不等剂量扩增现象,暗示了“微杂交”存在的可能性。此外,所有分子标记均表明抗病草鱼种群的遗传多样性参数最高(Hi:0.477,Pi:0.00049,k:0.533;A: 338,Na: 15.36,Ho: 0.8391,He: 0.8380, 和 PIC:0.8191),解释了回交技术对草鱼种质遗传资源的提升具有重要的意义。

本研究系统评估了3种养殖草鱼种质资源的遗传变异情况,不仅揭示了草鱼种质遗传资源现状,同时通过分子标记证据,探讨了草鱼种质资源遗传改良和复壮的潜在方法。该研究成果为草鱼种质资源的遗传改良提供了数据基础,同时也为草鱼种质资源的保护和人工繁殖育种提供了科学指导。

多倍体鱼繁殖与育种技术教育部工程研究中心主任、湖南师范大学覃钦博教授和中国工程院院士、湖南师范大学刘少军院士为该论文的通讯作者,湖南师范大学青年教师沈中源、硕士研究生邵黎明为该论文共同第一作者。该论文得到国家重点研发计划项目、国家自然基金青年基金、湖南省现代农业(水产)产业技术体系项目等的资助。

图1发表于《Biology》期刊的论文首页

图2 三种基因型在雌核发育草鱼微卫星位点CID0173上的原始峰值图谱

图3 3种草鱼遗传多样性状况

图4 3种草鱼的遗传变异

原文链接:Assessment of Germplasm Improvement in Three Farmed Grass Carp Populations Based on Genetic Variability